神河町の歴史文化遺産 シリーズ「地域のたからもの」まとめ

- ページID:2413

- [更新日:]

シリーズ「地域のたからもの」では、神河町史の編さんに合わせ町史で紹介している歴史文化遺産のうち、現在指定等文化財ではないものに焦点を当てて紹介しています。

最新版は広報かみかわの巻末に掲載している神河町の歴史文化遺産コーナーで更新していきますので、そちらもご覧ください。

(連載の予定は急遽変更となる場合があります。)

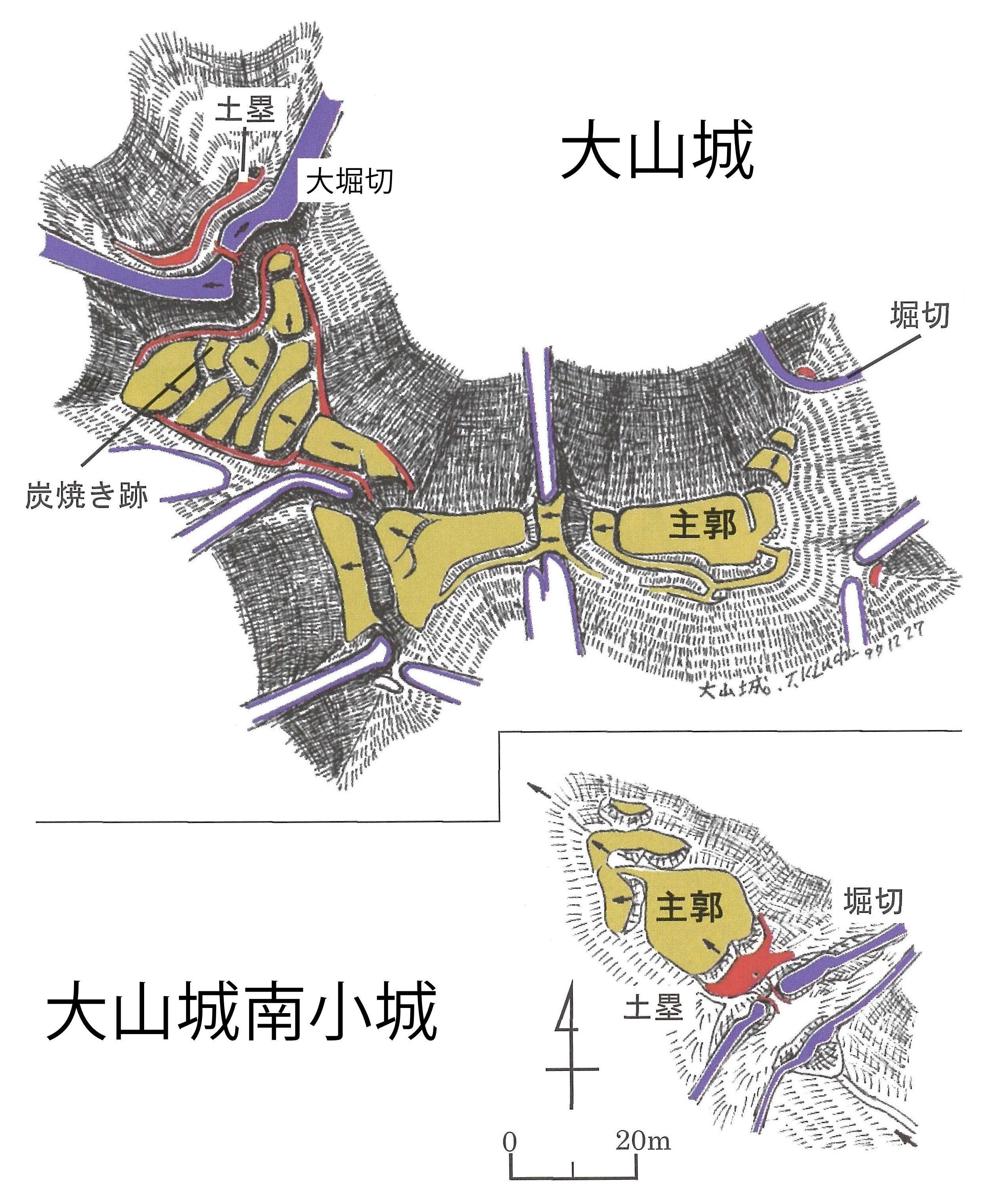

1.大山城

大山城は、杉と大山にまたがる城山(標高486.8m)の山頂に存在する山城です。貞治元年(1362)に播磨国を治めていた赤松直頼によって築かれたと伝えられています。当時勢力を二分していた播磨の赤松勢と但馬の山名勢が競う中、赤松勢の最前線の拠点として山名勢の北からの攻めに備えた城構えとなっています。城域には、主郭のほかに両翼50mほどの土塁付大堀切や、平坦に削りだして作られた区画である曲輪(くるわ)、切岸が現存しています。

また、大山城の南にもう一つ小規模の城郭遺構が存在し、この城跡は小規模ながら主郭跡のほか、曲輪や二重の堀切・切岸が残っており、地元では、羽柴秀長が但馬攻めを行った際に築城したのではないかと考えられています。

大山城は地元の方々によって見学イベントなども企画されていますので、興味のある方はぜひ参加してみてください。

※写真は大山ブロック地域自治協議会より提供

大山城・大山城南小城位置図

大山城と大山城南小城の縄張り図※木内 内則2021『中世播磨250の山城』に一部加筆

山頂から但馬境「真弓峠」を望む

山頂から南方を望む

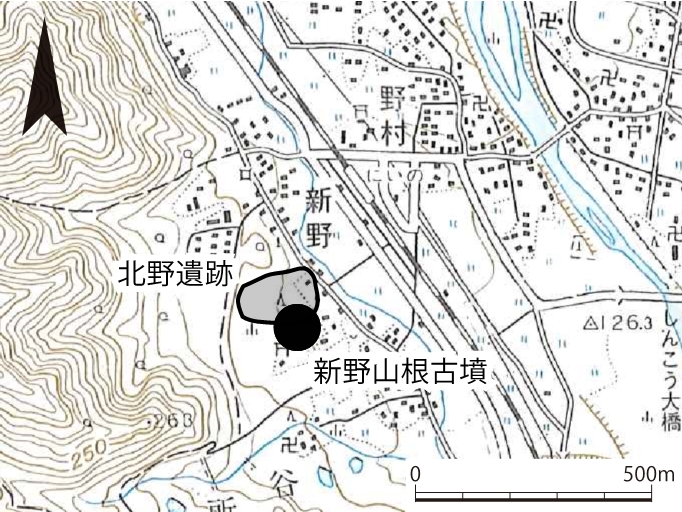

2.新野山根古墳・北野遺跡

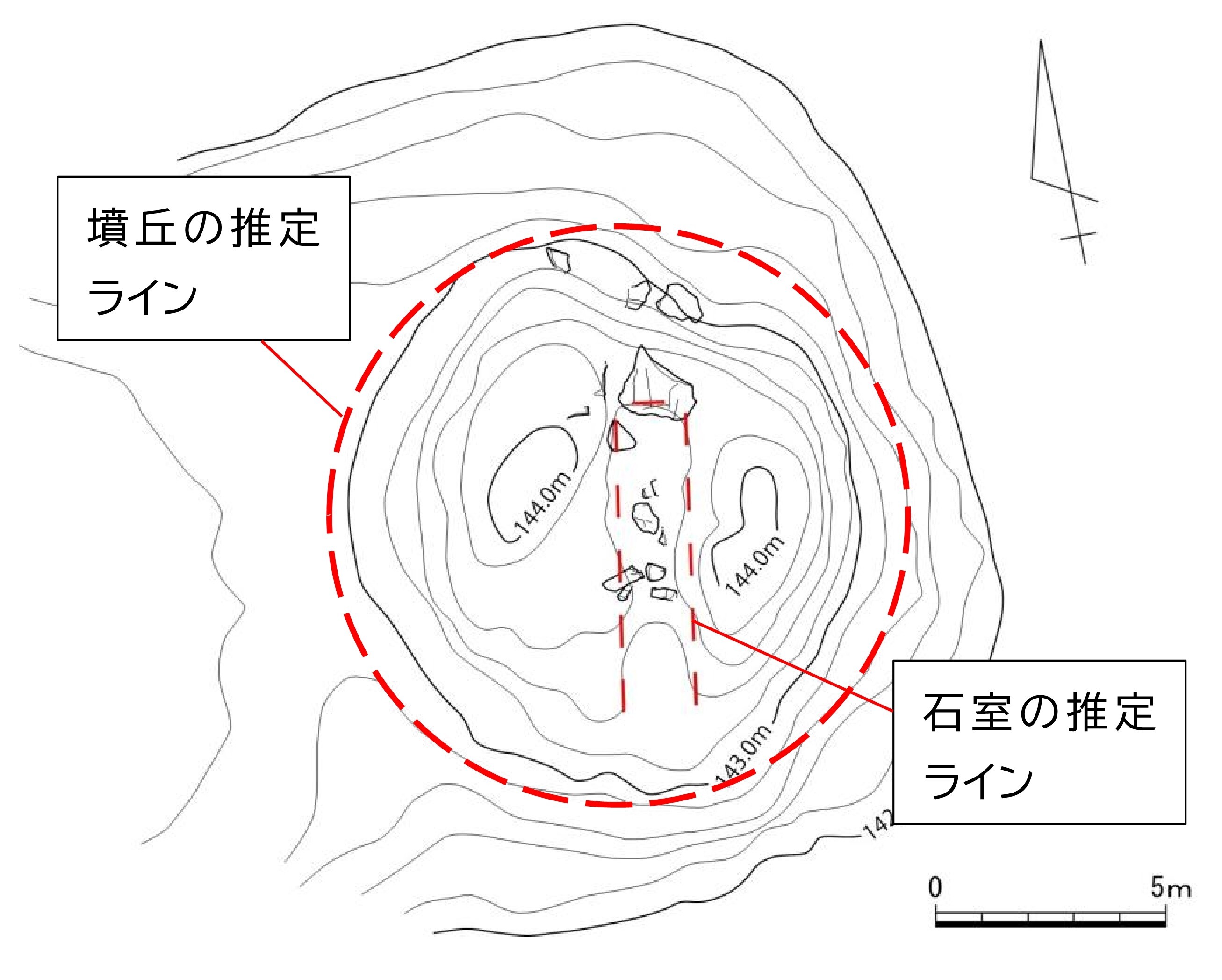

新野山根古墳は、新野熊野神社北側の林の中に存在する直径12mの円墳です。現在は墳丘が大きく失われており、横穴式石室があったと考えられる中心部のくぼみ周辺に石室の石材が散在しています。現況から推定される石室の規模は長さ6mほどになります。この古墳出土と伝わる土器の年代から、6世紀の終わりごろに作られた古墳であると考えられます。

北野遺跡は、新野山根古墳の周辺一帯に広がる古墳時代から奈良時代にかけての遺跡です。古くから土器などの遺物が採集されていましたが、中でも円面硯(えんめんけん)が採集されたことで貴重な遺跡であることがわかりました。円面硯は、円形のすずりのことで、文字を書く人物の存在を示す遺物であることから、主に役所的な性格の遺跡で出土する遺物です。つまり、北野遺跡もまた役所的性格をもった遺跡である可能性が考えられます。

これらの遺跡の存在は、その一帯が古墳時代から奈良時代にかけて非常に重要な位置を占めていたことを示しています。同時期の神河町ではちょうど川を挟んだ対岸の位置に福本遺跡が存在し、これらの遺跡が古代の堲岡里の核といえる存在であったと考えられます。

新野山根古墳・北野遺跡位置図

新野山根古墳墳丘測量図

北野遺跡採集円面硯

3.福本山根古墳群

福本山根古墳群は、中播北部クリーンセンターの北に位置する古墳群です。1~3号墳は円墳で、少し離れたところに方墳の4号墳があります。古墳の規模は、1号墳が10m、2号墳が8m、3号墳が13mで4号墳は不明です。発掘調査によって2号墳の横穴式石室は長さが4m、幅1mであることがわかりました。石室の中からは複数の土器や鉄製品が出土していて、土器の特徴から2号墳の年代は7世紀の中頃であると考えられます。

この古墳群は、古墳が作られなくなっていく時期のもので、7世紀の終わりには同じ福本で堂屋敷廃寺の造営が行われます。古墳の築造から寺院の造営へと移り変わっていく様子を見ることのできる貴重な遺跡です。

福本山根古墳群・堂屋敷廃寺位置図

福本山根古墳群(奥から3号墳、2号墳、1号墳)

2号墳の横穴式石室

石室内土器出土状況

お問い合わせ

神河町役場教育課

所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)

電話番号: 0790-34-0212 ファックス番号: 0790-34-0645

くらし・手続き

くらし・手続き 子育て・教育

子育て・教育 健康・福祉

健康・福祉 しごと・産業

しごと・産業 町政情報

町政情報