夏の食中毒に気をつけましょう!

- ページID:3604

- [更新日:]

夏の食中毒に注意しましょう!

家庭での食中毒について

夏場に増える食中毒に注意をお願いします。

気温が上がり、細菌が増殖することにより「細菌性食中毒」が発生します。

体内に侵入した細菌が、下痢や嘔吐などの症状を起こし、重症化すると命にかかわります。

飲食店などでの食事のみでなく、家庭でも、普段の食品の取り扱いで、思わぬ食中毒を引き起こすことがあります。

家庭内では、風邪や寝冷えなどの症状と混同し、食中毒に気づかずに重症化することがあります。

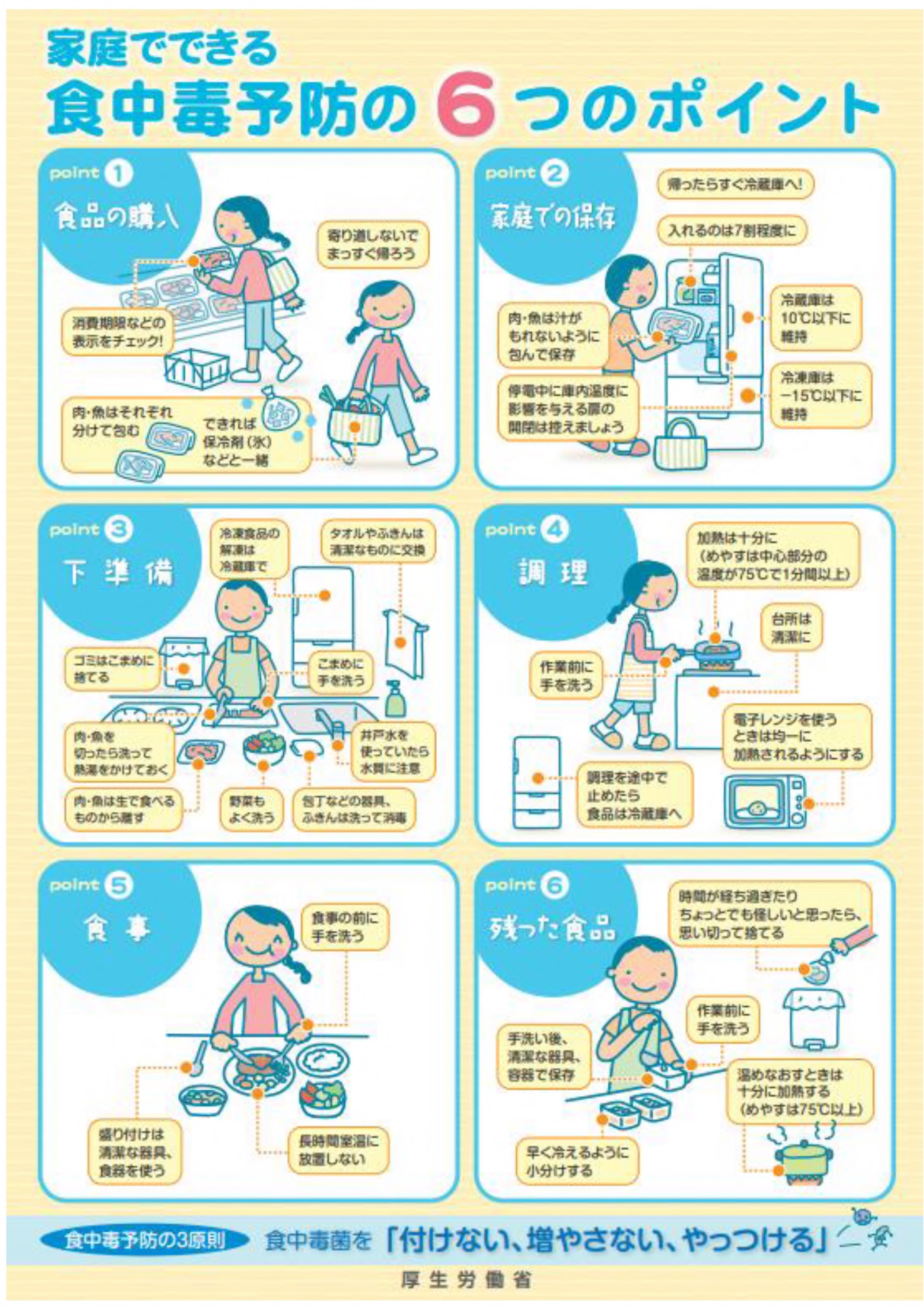

普段から、細菌を食べ物に「つけない」、食べ物に付着した細菌を「増やさない」、食べ物や調理器具に付着した細菌を「やっつける」ことを意識して食中毒を予防しましょう。

家庭内で食中毒を予防するため、食品の扱いのポイントをチェックしましょう。

夏場の食中毒のポイント

食中毒予防の3原則

①「つけない」洗う・分ける

・食中毒の原因菌やウイルスを食べ物につけないため、こまめに手を洗う。

・包丁やまな板など、肉や魚を扱った調理器具は、そのつど洗剤で洗い、できるだけ殺菌する。

・肉や魚は、他の食材と分けて保管し、他の食品との付着を避ける。生野菜は流水でよく洗う。

*エコバックも、肉や野菜の汁、土などが付着するため、清潔に保つ。

②「増やさない」低温で保存する

・多くの細菌は、10℃以下で増殖が遅くなり、-15℃以下で増殖が停止する。

・購入後、クーラーバックに入れたり、できるだけ速やかに冷蔵庫に保管する。

③「やっつける」加熱処理

・ほとんどの細菌やウイルスは加熱によって死滅するので、しっかり加熱する。

・特に肉料理は中心部までよく火を通す(中心部が75℃で1分以上が目安)

・ふきん、まな板、包丁などの調理器具にも細菌・ウイルスが付着するので、使用のたびに洗剤で洗い、熱湯や台所用殺菌剤で殺菌する。

夏に特に注意が必要な食中毒菌

〇カンピロバクター

鶏肉に付着することが多く、食中毒のおもな原因菌。鶏、牛、豚などに付着して、汚染された食品を介して経口感染や接触感染を起こす。

感染力は強く、食肉の不十分な加熱調理が原因となる。

〇ウェルシュ菌

カレーや煮物など大量に調理した食品を、室温に長時間置くことで、菌が増殖して食中毒を起こす。

動物の腸管、土壌、水などに常在し、菌の芽胞は高温調理でも死滅しない(100℃6時間以上の過熱が必要)。

菌の好む条件(無酸素、常温、43~45℃)で、急激に増殖する。

調理後すぐに食べること、または小分けにして急激に冷やすことで予防する。

〇アニサキス

寄生虫アニサキスの幼虫が、サバやイカなど海性魚介類を介して、ヒトの胃壁や腸管に入り込み激しい腹痛を伴い食中毒を起こす。

魚介類の生食を避け、冷凍や加熱処理して予防する。

〇腸管出血性大腸菌(O157、O111など)

強い毒素(ベロ毒素)を出す菌が、腸管からの出血を伴う食中毒を起こす。

菌に汚染された食品の摂取や、患者の便や嘔吐物などに含まれる菌で汚染された手を介して人から人へ感染する。

お問い合わせ

神河町役場健康福祉課

所在地: 〒679-2414 兵庫県神崎郡神河町粟賀町630番地(神崎支庁舎内)

電話番号: 0790-32-2421 ファックス番号: 0790-31-2800

くらし・手続き

くらし・手続き 子育て・教育

子育て・教育 健康・福祉

健康・福祉 しごと・産業

しごと・産業 町政情報

町政情報