災害時における要配慮者支援

- ページID:2112

- [更新日:]

災害時における要配慮者とは

災害時における要配慮者とは、次のような社会的障壁(日常生活を営む上で妨げとなるもの)が存在するために避難行動時やその後の避難生活等に困難な状況に置かれる方を言います。

- 自分の身の危険を察知できない。

- 危険を知らせる情報を受け取ることができない。

- 身の危険を察知できても救助者に伝えられない。

- 危険を知らせる情報を受け取っても、対応行動ができない。

- 災害時(高齢者等避難開始の発表から平常時の生活が回復するまでの間)被災地で生活する際に何らかの配慮が必要である。

- 性別や年齢による不利益な取扱い等を受けやすい。

- 避難所等での生活が困難で、自宅や車中での避難を余儀なくされる恐れがある。

- 広域避難者で、所在が行政等に把握されずに孤立される恐れがある。

また、病人、旅行者、平常時は健康だったが災害による負傷者や長期にわたる避難生活などによって健康を害した人や、眼鏡等を失ったことによって社会的障壁が生じた人なども要配慮者となります。

避難行動要支援者名簿とは

避難行動要支援者とは

『避難行動要支援者』とは、要配慮者のうち、災害が発生し、また災害が発生する恐れがある場合に、自ら避難することが困難な方で、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する方を言います。

町が作成している『避難行動要支援者名簿』とは

町では、災害時に安否確認、避難支援および生活支援を的確に行うために、平常時から避難行動要支援者の所在情報等を把握し、それらの情報を支援者が災害時に活用できるよう、『避難行動要支援者名簿』を作成しています。

対象となる人は

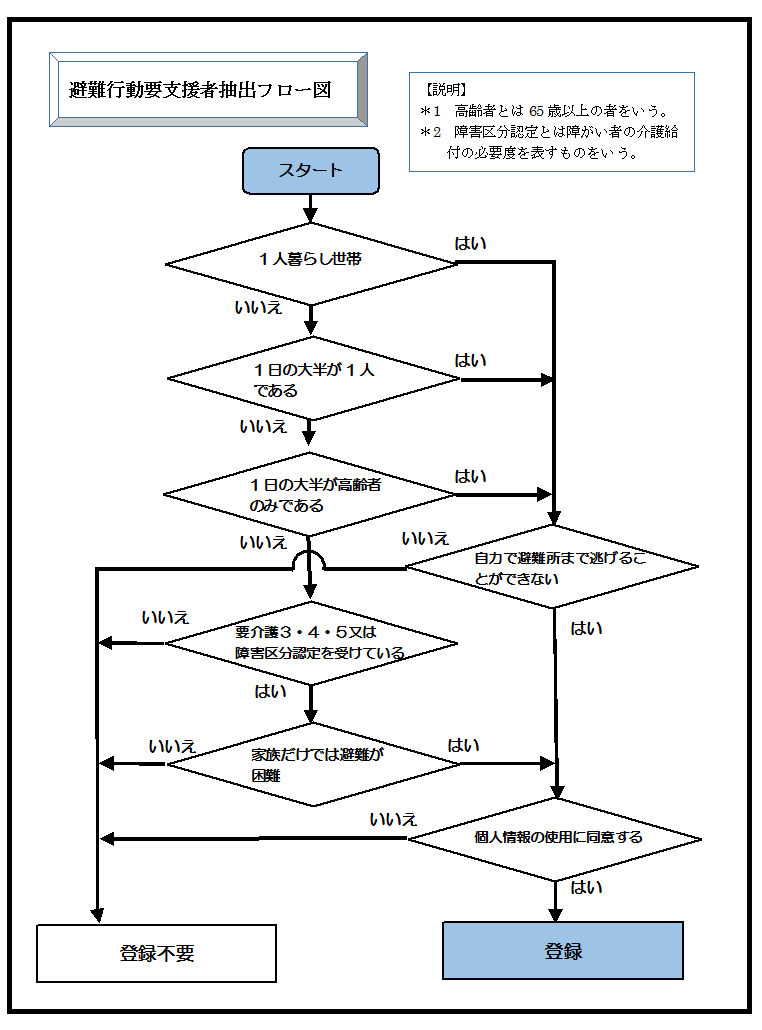

避難行動要支援者抽出フロー図に基づき、該当する方を避難行動要支援者とします。

名簿に登録するには

健康福祉課が、相談、申請受付の窓口になります。『避難行動要支援者登録申請兼個人情報同意書』を提出していただくことで登録ができます。

神河町避難行動要支援者登録申請兼個人情報同意書

- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。

『避難行動要支援者名簿』の提供先

避難行動要支援者の安否確認や避難支援などを迅速に、漏れなく行うためには、支援者が避難行動要支援者の住所や身体の状況などの情報を事前に把握しておく必要があります。町では、地域の中で避難支援にあたる自主防災組織と『避難行動要支援者名簿』を共有し、災害時に迅速に安否確認や避難支援が行える体制を構築しています。

- 自主防災組織のリーダー

- 消防副分団長

- 民生委員・児童委員

- 民生協力委員(民生委員・児童委員不在地区のみ)

- ケアマネジャー・相談支援専門員

要配慮者を地域で支えましょう~お互いさまの気持ちで 自分の地域から一人の犠牲者も出さない!~

大きな災害が起こったとき、頼りになるのは、ご近所さんです。これまでの大きな震災でも、家具や家の下敷きになった人をいち早く助け出したのは、家族やご近所さんでした。そして、地震の揺れがおさまったあと、最初に声をかけ合い、安否を確認し合ったのもご近所さんだったという話もあります。

東日本大震災では、被災地全体の死者数のうち65歳以上の高齢者が6割を占めたほか、障がい者の死亡率は被災住民全体の死亡率の約2倍に上りました。こうした東日本大震災の教訓を踏まえ、災害発生時の避難等に特に支援を必要とする方の名簿の作成が市町村に義務づけされました。

地域で取り組みましょう

地域で話し合いましょう

- ハザードマップを活用して、自分の住む地域の危険個所を確認しましょう。

- 過去に起きた災害箇所を確認することも大事です。

- 避難場所や安全な避難経路を確認しましょう。

- 災害時の安否確認に活用できる区民名簿を作成しましょう。

- 区民名簿の中に、避難に支援が必要な人を確認しましょう。

避難に支援が必要な人の名簿を作成しましょう

町では、介護保険や障害福祉のサービスを利用されている方の情報を持っています。しかし、避難に支援が必要な方は、必ずしも町が持っている情報だけではありません。ある地区で避難に支援が必要な方についてリストアップしたところ、「耳が遠いので、家の中まで入って声をかけてあげないといけないから、この人も支援が必要!」「うちのお母さん、足が悪くて、昼間は一人だから、リストに入れてほしい」とたくさんの情報が集まりました。

防災訓練をしましょう

災害時に適切に行動できるよう防災訓練を行っておくことが必要です。災害時を想定した避難行動や避難誘導を行ってみましょう。また、避難場所に避難して来られた高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦、外国人などの方に対して、どのような配慮ができるでしょうか。防災訓練を通じて、地域で話し合いましょう。

住民、行政、関係機関等が一体となった支援体制の構築を目指して

神河町では、神河町災害時要援護者支援ネットワーク会議を設置し、災害時に自力での避難が困難で、何らかの支援が必要となる高齢者、障がい者などが迅速かつ安全に避難できるよう、住民、行政、関係機関等が一体となって支援体制の構築に取り組んでいます。

地域リーダー等を対象とした研修会

高齢化や社会福祉施設等からの地域移行が進む中、地域で暮らされている、高齢者や障がい者など災害時に自力で避難することが困難な人がますます増えています。兵庫県では、自治会・自主防災組織の役員、民生委員やまちづくり等に関わっている方を対象とした研修会を開催しています。

この研修会は、オンデマンド配信のため、視聴期間中、いつでもどこでも聴講していただくことができます。地区やグループで聴講される場合は、会場並びに機器の設営などのお手伝いをいたしますので、健康福祉課(32-2421)までご相談ください。

令和7年度避難行動要支援者にかかる防災研修(兵庫県社会福祉士会主催)

- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。

お問い合わせ

神河町役場健康福祉課

所在地: 〒679-2414 兵庫県神崎郡神河町粟賀町630番地(神崎支庁舎内)

電話番号: 0790-32-2421 ファックス番号: 0790-31-2800

くらし・手続き

くらし・手続き 子育て・教育

子育て・教育 健康・福祉

健康・福祉 しごと・産業

しごと・産業 町政情報

町政情報