【神崎病院通信】転倒を予防しましょう ~転倒予防のための知識~

- ID:3282

- [更新日:]

はじめに

若い人は転倒しても大きなけがを負うことは比較的少ないですが、高齢者の場合、転倒した方の多くが、通院や入院が必要となり、時には要介護状態となることがあります。

「不健康期間」って?

「健康寿命」とは、健康上の問題で日常生活に支障をきたすことなく生活できる期間です。現在、「平均寿命」と「健康寿命」との間は、男性で8.7年、女性は12.1年(厚労省ホームページより)という統計がでています。その差は約10年間で、この期間が「不健康期間」です。

転倒は「不健康期間」の原因の1つですが、転倒予防することにより健康寿命を延ばすことができます。

どのくらいの人が転倒する?

65歳以上の高齢者の3人に1人は、1年に1回以上転倒するといわれています。また、転倒した人のうち約66%(3人に2人)はけがを負い、約5%の方に骨折が認められます。

転倒骨折は、要介護状態の原因のひとつ

転倒・骨折は、認知症や脳梗塞などの脳の病気と並び、主な要介護要因といえます。また、女性は男性に比べて、転倒・骨折により介護が必要となる割合が高くなっています。

転倒の要因とは?

転倒は、バランス能力の低下や筋力の低下などにより引き起こされますが、それだけではありません。認知機能・視覚機能・聴覚機能・薬の影響・住環境などさまざまなことが要因となります。これらの要因は「内的要因」と「外的要因」に分けられます。

「内的要因」とは、身体機能や認知機能など自分自身が抱える要因のことで、「外的要因」とは居住環境など自分自身をとりまく環境要因のことです。転倒の予防には、これらの要因を少しでも少なくすることが大切です。

転倒予防のトレーニング

「内的要因」の1つである筋力やバランス能力の低下を改善させる簡単なトレーニングを紹介します。

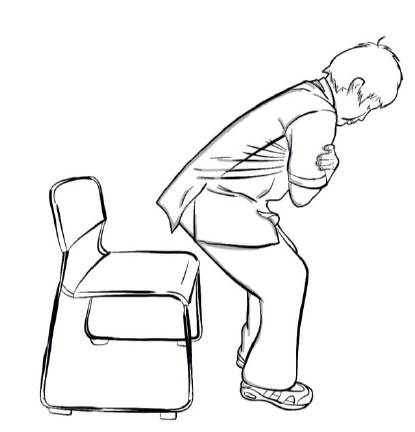

椅子からの立ち座り運動

主に太ももの筋肉を強化します。階段昇降などに不可欠な筋肉です。

椅子に座って、両手を胸の前で組みます。その状態で立ち上がり、そしてまた椅子に座ります。立ち上がってから座るまでの流れを10から15回を1セットにして、2セット行いましょう。

片足立ち訓練

立ったまま靴下の着脱がしにくくなるとバランス能力低下のサインです。片足立ち運動でバランス能力を向上させましょう。必ず、何かにつかまっておこなってください。

椅子などを支えにして立ち、支えにしている側の足を上げ、片足立ちして10秒そのままの状態を維持します。片足ずつ10から15回おこないましょう。

生活環境を確認しましょう

「外的要因」である生活環境への対策について説明します。

転倒は自宅で発生することが多く、特に庭での転倒の割合が高いです。屋内では、段差の多い玄関や階段、滑りやすい浴室が多いと思われますが、実は居室で転倒するケースが多いです。特に、敷居やカーペットの縁、電気コードなどがわずかな障がい物になってつまづきやすいです。また床に置きっぱなしになっている衣類や紙類で滑ることもあるので注意しましょう。

最も重要で簡単にできる対策は、整理整頓です。床にあるものはすべて転倒につながるため、日ごろから整理整頓を心掛け、床にはなるべく物を置かないようにしましょう。

このページに関するお問い合わせ先

電話: 0790-32-2488ファックス番号: 0790-32-2176

ホーム

ホーム 外来

外来 入院

入院 人間ドック

人間ドック 診療科・部門

診療科・部門 病院紹介

病院紹介 医療機関の方へ

医療機関の方へ